Rund ums Herz

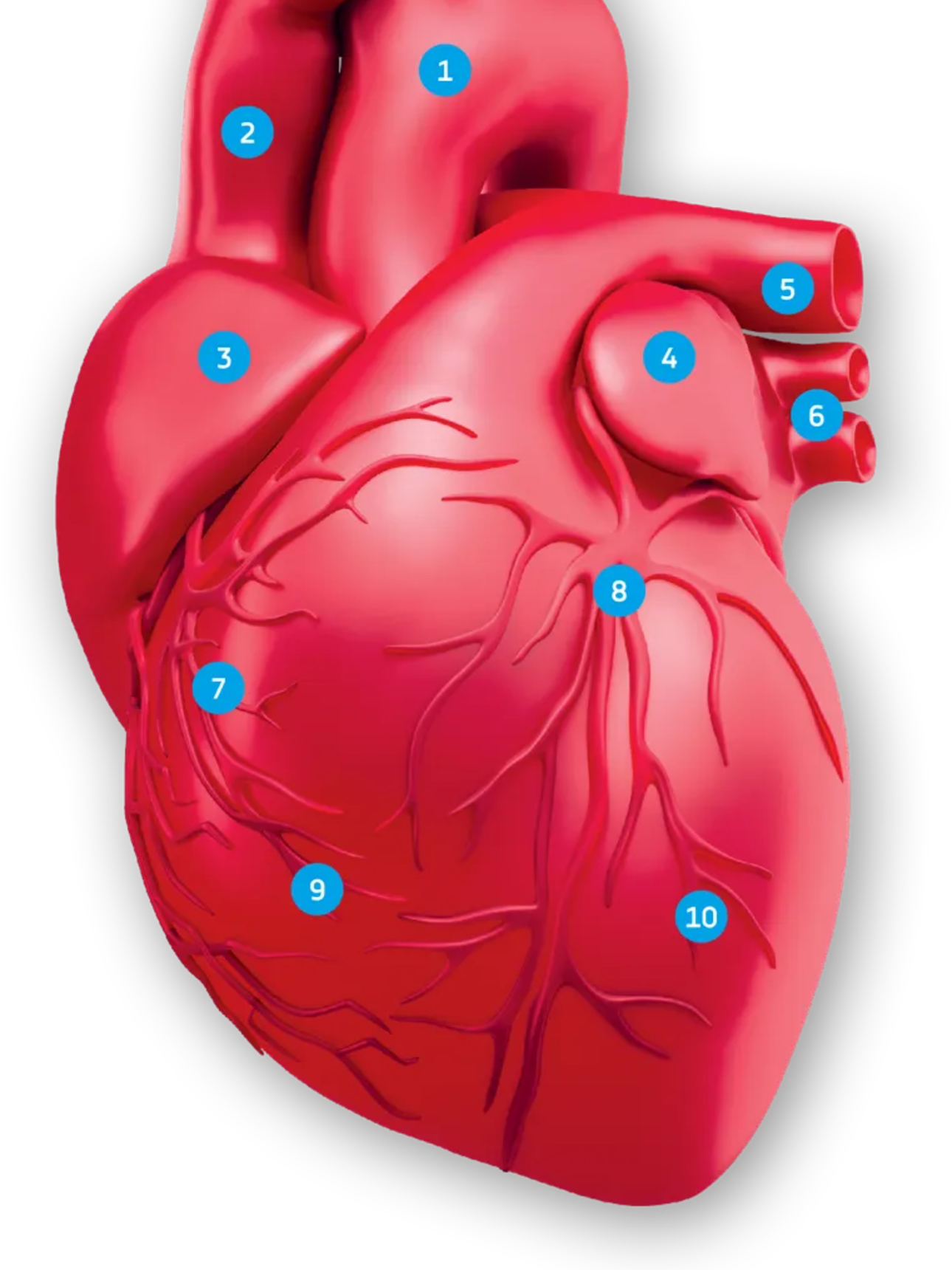

Das Herz hat die Aufgabe, sauerstoffreiches Blut durch den Körper zu pumpen. Das Organ besteht aus der linken und der rechten Herzhälfte, welche die Kammerscheidewand trennt. Jede Herzhälfte besteht aus einem kleineren Vorhof und einer grösseren Herzkammer. Die linke Kammer pumpt sauerstoffreiches Blut durch die Körperschlagader (Aorta) in den Körperkreislauf. Das sauerstoffarme Blut pumpt die rechte Herzhälfte zur Lunge und danach mit Sauerstoff angereichert wieder zurück zum Herzen. So werden die Organe stets mit Sauerstoff, Hormonen und Nährstoffen versorgt.

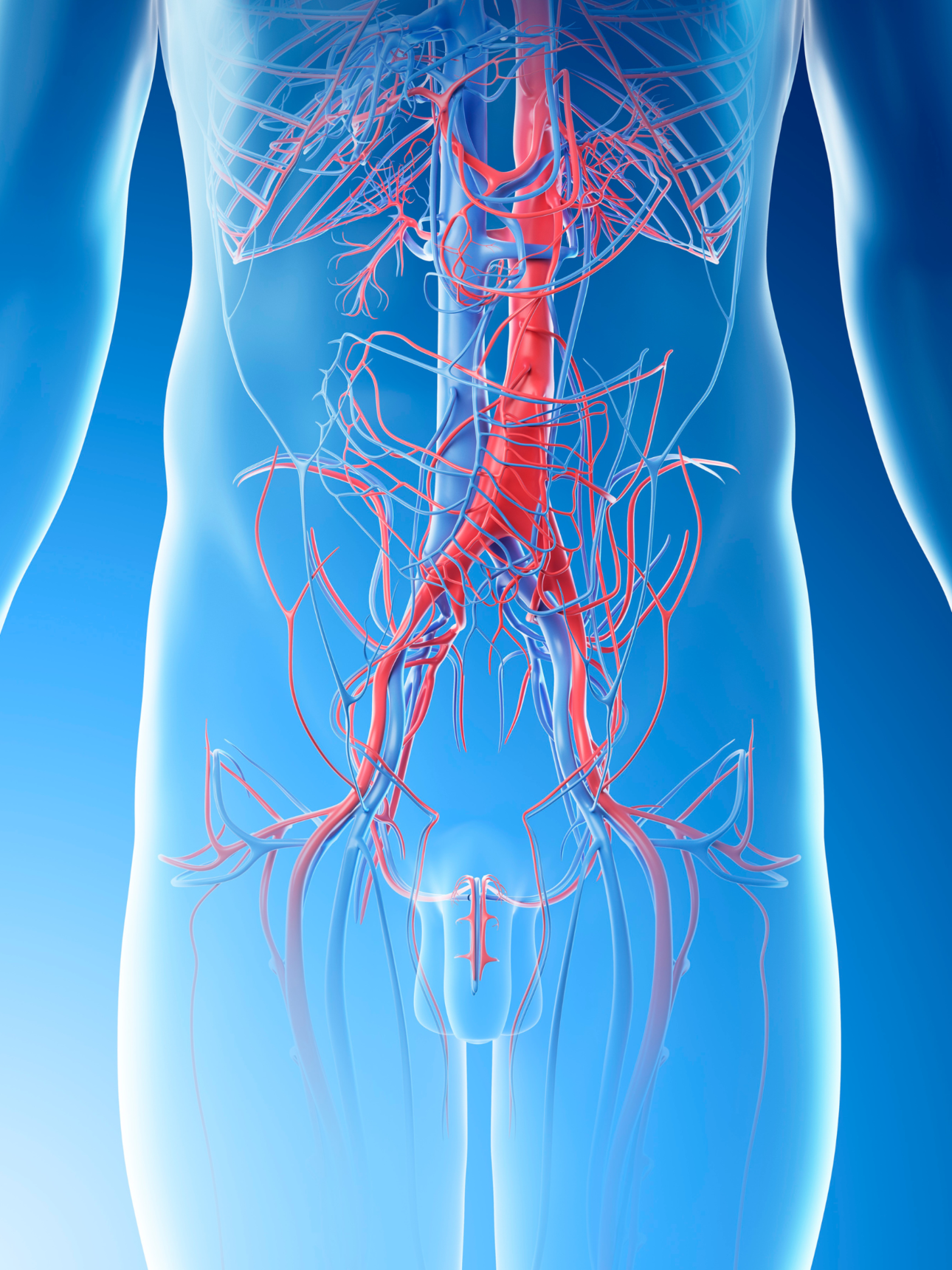

Bildlegende:

-

Aorta

-

Obere Hohlvene

-

Rechter Vorhof

-

Linker Vorhof

-

Lungenarterie

-

Lungenvenen

-

Rechte Herzkranzarterie

-

Linke Herzkranzarterie

-

Rechte Herzkammer

-

Linke Herzkammer

Wunderwerk Herzkreislauf

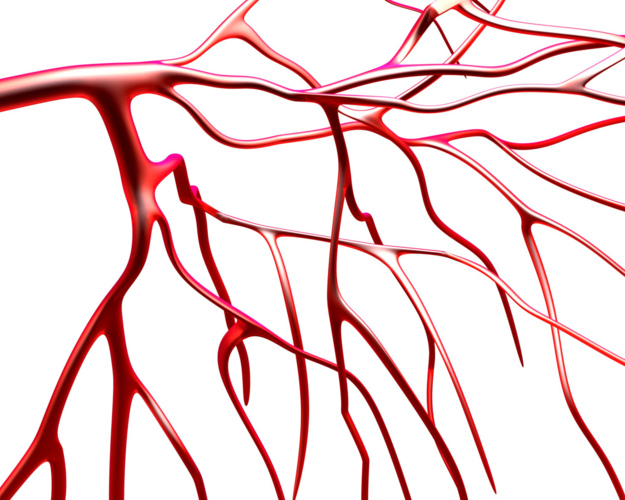

Herz und Blutgefässe bilden gemeinsam ein komplexes System. Dieses hält im menschlichen Körper alles am Laufen. Es versorgt unsere Organe ununterbrochen mit Sauerstoff, Hormonen und Nährstoffen. Was das imposante «Verkehrsnetz» sonst noch kann, verraten nebenstehende Fakten.

«Als hätte mir jemand einen Zementsack draufgelegt»

In der Schweiz sind jährlich rund 30 000 Menschen von einem akuten Herzinfarkt betroffen. Norbert Volmering ist einer davon. Seine Gelassenheit in dieser Notfallsituation könnte ihm das Leben gerettet haben.

Das Herzstück der interventionellen Kardiologie

Im Herzkatheterlabor für elektrophysiologische Untersuchungen (EPU) behandeln Fachärztinnen und -ärzte Herzrhythmusstörungen von Patienten und Patientinnen.

Die Kardiologinnen und Kardiologen der Interventionellen Kardiologie und der Rhythmologie des KSA behandeln Patientinnen und Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit drei Herzkatheterlaboren verfügt das KSA über eine modernste Infrastruktur und ein hochspezialisiertes Team. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Blog.

Eine tückische Erkrankung

Sie kann sich auf der Höhe des Brustkorbs oder im Bauch befinden: die Erweiterung der Hauptschlagader, in der Fachsprache Aortenaneurysma genannt. Beschwerden verursacht das Aneurysma erst kurz vor dem Platzen. Deshalb bleibt es oft unbemerkt. Eine rechtzeitige Behandlung kann Leben retten. Die Voraussetzung dafür ist, dass das Aneurysma entdeckt wird.

Wenn Gehen zur Qual wird

Die Schaufensterkrankheit ist in der Schweizer Bevölkerung weit verbreitet. Fast 20% der über 65-Jährigen sind davon betroffen. Viele nehmen die Schmerzen nicht ernst, was schwerwiegende Folgen haben kann.

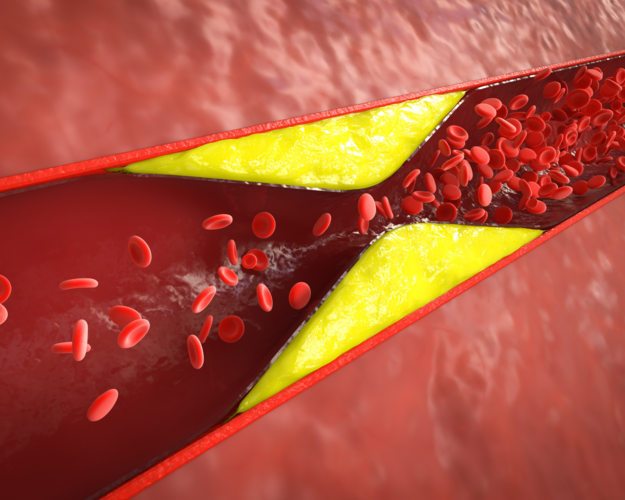

Die Ursache für die Schaufensterkrankheit ist eine Arteriosklerose, also eine Verkalkung von Blutgefässen. Dies führt beim Gehen zu einem Sauerstoffmangel in den Beinen, der starke Schmerzen hervorruft. Um die Schmerzen zu reduzieren, müssen die Betroffenen immer wieder stehen bleiben: Als würden sie von Schaufenster zu Schaufenster laufen.

Schleichende Symptome

Die Symptome der Schaufensterkrankheit entwickeln sich schleichend. Betroffene verwechseln sie oftmals mit Muskelkater oder Gelenkschmerzen. Aus diesem Grund gehen viele Personen erst zum Arzt, wenn die Krankheit schon weit fortgeschritten ist. Die Folgen: Im Spätstadium kann es vorkommen, dass Gewebe abstirbt oder im schlimmsten Falle Infektionen nur durch eine Amputation eingedämmt werden können. Eine frühzeitige Abklärung beim Hausarzt oder bei der Hausärztin ist ratsam.

Mit Bewegung gegen die Schmerzen

Die Gefässmediziner und -medizinerinnen empfehlen in den Anfangsstadien ein intensives Gehtraining. Zusätzlich gilt es, die Risikofaktoren zu reduzieren. Dazu gehören Rauchen, Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht oder erhöhtes Cholesterin.

Als Behandlungsmethode kommt die minimalinvasive Kathetertechnik zum Einsatz. Der Facharzt oder die Fachärztin öffnet das betroffene Gefäss mittels eines Ballons, in der Fachsprache Ballondilatation genannt. Eine Alternative ist die operative Entfernung der Ablagerungen in den Blutgefässen.

—

Text: Caroline Hulliger

Zeit ist Gehirn

Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. Sobald der Patient oder die Patientin den Notruf alarmiert hat, beginnt die Arbeit der Fachpersonen im Spital. Für den Erfolg der Behandlung ist es entscheidend, dass diese in einem spezialisierten Zentrum erfolgt – in einem sogenannten Stroke Center. Prof. Dr. Krassen Nedeltchev, Chefarzt Neurologie und Leiter der Stroke Unit des Kantonsspitals Aarau, erzählt im Blogbeitrag warum.